今年もやっぱり今週末の日向坂46のひな誕祭ライブと

F1日本GPがモロにかぶってますわ~

今年の初詣の時にこっそり願った事は・・

ローソンが不調になって・・・・あ・・

日向坂46はコンビニのローソンとズブズブなのでややこしいのですが・・

「ローソンが不調になって角田と入れ替えて下さい」と願ったものの

まさか2戦が終わった時点で早々に入替が行われるとは

夢にも思っていませんでしたが

これでついに日本人ドライバーがF1のトップチームで

しかも、ホンダの地元である鈴鹿で

ホンダのエンジンを積んだマシンで戦える訳ですよ・・

日本のモータースポーツの歴史が変わるかもしれない週末に

今からドキドキが止まらない訳ですが・・

今日はワンツーファイブの

ホンダとヤマハのスクーター2台のCVTの話です。

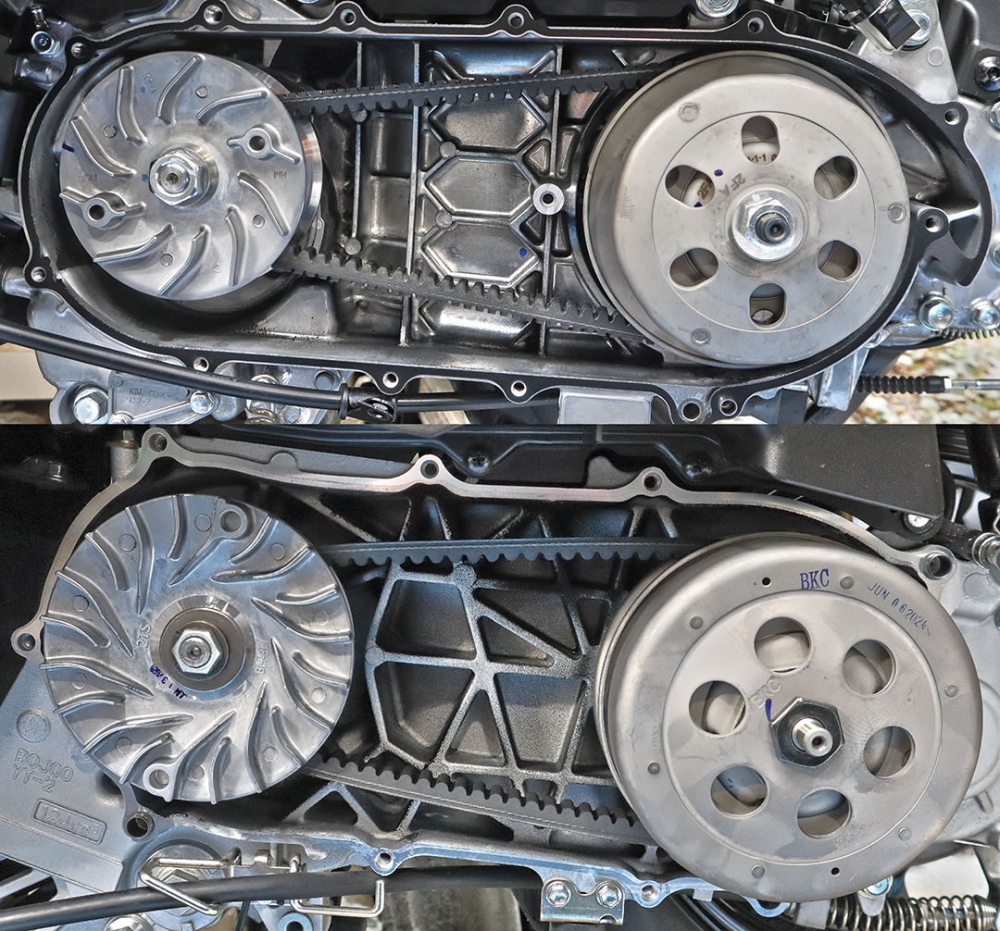

ちなみに写真は上側がディオ110で下側がジョグ125ですが

見た目ですぐに分かるくらいジョグ125の方がパーツが大きいですね。

2台の走行テストにおいて分かった事は

ジョグ125とディオ110のCVTの特性は

NMAXとPCXのCVTの関係にも似ていて

やっぱりヤマハのジョグ125の方がプーリーのサイズが大きく

ギア比がワイドなので

トップスピードが出る領域で2台とも同じ速度に合わせると

ジョグ125の方が1000回転ほどエンジンの回転数が低い訳ですよ。

ギア比を重くするよりも軽くする方が圧倒的に簡単なので

元々ギア比が重いジョグ125の方が

狙ったギア比にする事も簡単で

それはNMAXとPCXでも同じ事が言えますね。

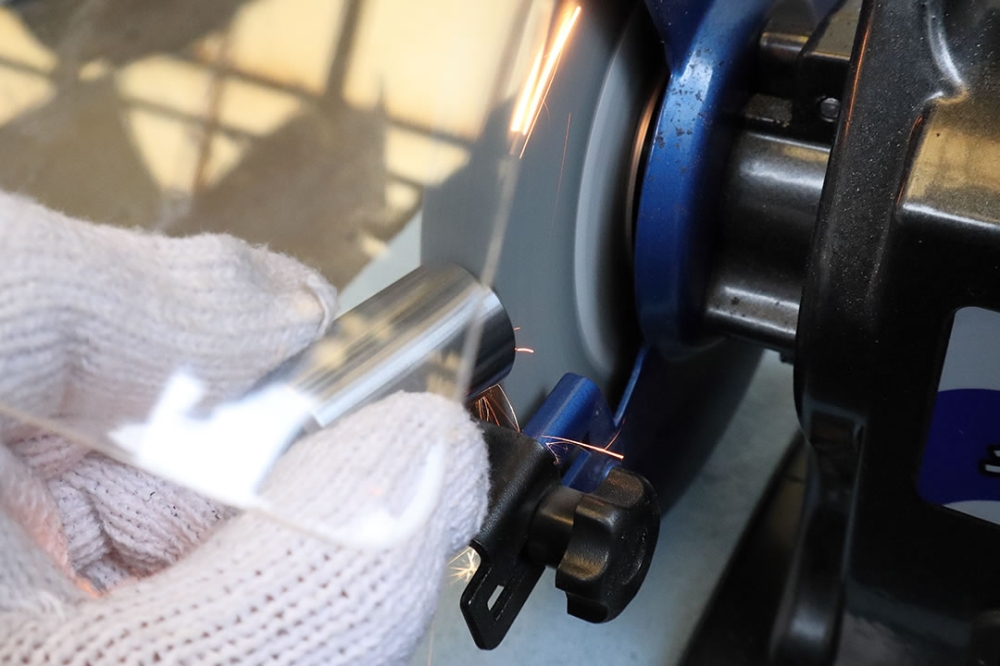

上の写真はNMAX用のプーリーをジョグ125に装着している所で

結果的には使えませんでしたが

さすがにNMAX用のプーリーと比べると

JOG125の方が一回り小さい事が分かりました。

カタログの数値ではホンダのスクーターの方が

ヤマハよりエンジン出力が高かったり

燃費の数値が良いのですが

NMAXにしろジョグ125にしろ

プーリーやクランクケースが大きい事による

CVTのキャパの大きさはチューニングするうえで圧倒的に有利なので

イジると結局の所、ヤマハのスクーターの方が

好きになってしまいますね~

同じようにPCX用のプーリーをディオ110に装着してみると

壁に干渉して使えませんでした。

なので大人しくディオ110用のプーリーを使うしかない訳ですが

JK03用って売ってないんですよね・・

ていうか、クランクケースのサイズ的にも

PCXを含めてディオ110では純正品より大きなプーリーは入らないので

プーリー単体では速くしようがないって事なんでしょうね・・

2台ともプーリーの流用は諦めましたが・・

ジョグ125では夏の暑い時期だとギア比が重い事もあり

エンジンの最高出力が出る回転数まで到達出来なかったので

こういう時はボスワッシャーを分厚くして

ローギヤード側にシフトさせる事で

加速力と最高速の両方を改善出来るのですが・・

冬の寒い時期だったり

ウインドスクリーンを追加して空気抵抗を軽減させたりすると

ローギヤード化させたままでは

最高出力が出る回転数を大きく上回ってしまうので

ベストなギア比は結局の所

ノーマルのギア比だったりするんですよね・・

ディオ110ではプーリーがちっこい事もあり

ノーマルでもエンジンの最高出力が出る回転数を

遙かに超えてブン回り過ぎているので

もっともプリミティブな方法・・

プーリーボスを削ってハイギヤード化させました。

というのも、初めはプーリーボスも流用しようと思いましたが

在庫を持っているどの車種のプーリーボスよりも

ディオ110の純正ボスは短いので

そうなると純正品を削るしかありませんよね・・

ギア比が上がる限界点をミリ単位で削ってテストしたので

細かな数値はディオ110の専用ページの方にでも

のちに掲載したいと思います。

クラッチアウターなども流用を試しましたが

シャフトには刺さるものの

やっぱり幅が合わなかったりするので

純正品を肉抜き加工をして軽量化させるしかないようですね。

ジョグ125もディオ110も共通している点は

チューニングパーツがないので

楽をして速くする事は出来なさそうですね。

ちなみにクラッチを固定しているナットのサイズは

NMAXもPCXもディオ110も同じでしたが・・

125ccクラス最小最軽量のスクーターであるジョグ125では

クラッチを外すのに、なぜか46mmという巨大な工具を使いました・・

どういうこと!!

兄貴分のNMAX越えどころか、リッターバイクを含めて

今まで触ってきたバイクの中でも

このサイズの工具は使った事がありませんよ・・

46mmのソケットは異常に重くデカいので

もはや、人をヤれる武器としても使えるレベルでした。

という事で・・ジョグ125のCVTのクランクケースの分解や

カバー類の脱着作業の詳細をジョグ125の専用ページに載せましたが

順次、ディオ110の専用ページにも

同様の内容を掲載したいと思います。